31.8.06

(Ticket) One, Two, Three, Four!

Quando compri un biglietto per un concerto a volte fai caso al numero stampato sopra. Nel caso in cui tu abbia preso il numero 1/2 sai che c’è un perché che spiega un acquisto tanto anticipato. Mettiamo però che all’acquisto anticipato affianchi un acquisto semplicemente previdente (perché il punto vendita sarà chiuso per ferie quando tornerai ad Agosto, perché sai che il dannato vampiro fornitore spesso finisce presto i biglietti a sua disposizione, perché non immagini ancora che il gruppetto sarebbe stato visto da mezzo mondo all’estero tra Belgio, Svezia e Inghilterra e avrebbe pure programmato un tour italiano per il mese successivo). In questo caso la domanda che ti fai è: chi sono il biglietto numero 1 e il biglietto numero 2 delle Pipette?

30.8.06

È qui che ci son le donne glassate?

Che noia. Ho visto l’ennesimo video pruriginoso con cui un bel pezzo electro cerca di attirare l’attenzione e di risolvere i problemi di budget. Questa volta delle teenager si prendono a colpi di cuscini ikea finché non affogano tra le piume. Come nel caso di Easy Love di MSTRKRFT poi, anche in Dudun-Dun di Para One a un certo punto da un luogo imprecisato viene spruzzato un liquido lattiginoso sulla faccia di una ragazza. Ma dico, ebbasta con questo immaginario da pubblicità erotica da tv locale. Rischiate una buona volta un’eiaculazione in un video, che tanto ora hanno aperto anche Flux.

Ps: se proprio ci tenete, il video lo trovate nei soliti posti

Ps: se proprio ci tenete, il video lo trovate nei soliti posti

29.8.06

Appuntamento a Ischia Okinawa

Il passatempo della mattina è una paginetta con qualche centinaio di mp3 di garage rock da Singapore, beat thailandese, 7’’ surf giapponesi e reperti dalla misconosciuta scena cingalese. Immancabili cover, pezzi di colonne sonore bollywoodiane da classici del genere e ritmi latin-levanti completano una raccolta che minaccia l’espansione. Sembra di essere finiti nel soggiorno della vecchia zia asiatica che ignoravate di avere.

How To Catch A Girl - Rita Chao

Chanson Ningyou (Poupée de Cire, Poupée de Son) - Yume Miru

Aye Navjawan - Asha Bhosle

Chanbara Mambo (Samurai Swordfighting Mambo) - Toni Tani

How To Catch A Girl - Rita Chao

Chanson Ningyou (Poupée de Cire, Poupée de Son) - Yume Miru

Aye Navjawan - Asha Bhosle

Chanbara Mambo (Samurai Swordfighting Mambo) - Toni Tani

28.8.06

Monday Mon Day

Incuriosito dalla cantante sopracciliuta e ovviamente per questo spagnola, vista nelle cronache fotografiche di Emmaboda sia da Polaroid che da Ele, mi sono messo alla ricerca del materiale sonoro online del duo inglese Pipas. Niente di imprescindibile e niente che si attesti sulle mie attuali onde, ma a volte basta un arpeggio timido sintetizzato in secondo piano o un riferimento ai churros per fare un lunedì.

Windswept Room - Pipas

How To Tie A Tie (Like A Churros Pipas Mix) - The Lucksmiths

Windswept Room - Pipas

How To Tie A Tie (Like A Churros Pipas Mix) - The Lucksmiths

25.8.06

Scusa, non è che hai una centosessantina di minuti da dedicarmi più di una volta?

Ho per le mani The Last Resort di Trentemøller, che in ossequio alla moda attuale uscirà dotato di secondo disco in edizione limitata con versioni cantate, pezzi famosi del passato non integrabili nella sua visione di album, inediti minori e cotillons. Ogni canzone dura tra i cinque e i sette minuti e ce ne sono ventiquattro lungo la durata dei due cd per cui immaginate che il signorino Trentemøller confida che, nel mondo flagellato dagli ascoltatori da lettore mp3 in random su canzoncine da tre minuti, qualcuno abbia dei livelli di attenzione molto alta nei suoi confronti. A questo punto urge una piccola nota biografica. Se non sapete chi sia Trentemøller pensatelo come uno che una volta diventato un giovane profeta della techno minimale tutta suoni plin plin e ritmiche simili a pernacchiette ha deciso di inserire una volta sì e l’altra no aperture pompose o strappalacrime a metà pezzo basate su chitarre e/o batterie trafugate al rock. È uno che sente l’attenzione su di sé e che si diverte a spingersi un po’ più in là di quanto buonsenso o prudenza consiglierebbero, come quando dal vivo suona Feeling Good di Nina Simone sui Cure di A Forest.

Il problema è che quest’attitudine allo scompiglio ordinato e intenzionale è in mano all’equivalente sonoro di un grafomane, di quelli che quando vanno in bagno strappano la carta igienica e ci scrivono sopra un migliaio di parole che forse non rileggeranno mai. Figuriamoci noi. Nel disco pertanto si viene sommersi da blocchi di note di pezzi di carta bianca con macchie d’inchiostro sbavato sopra, descrizioni particolareggiate, haiku, flussi di coscienza, ricette di cucina e inevitabili lettere d’amore non corrisposto. Con una pericolosa tendenza alla piangineria. Serve tempo e voglia per capire se tutto ciò sia interessante, ma pezzi dal romanticismo sbracato come la composizione iniziale Take Me Into Your Skin o la versione cantata da Ane Trolle di Moan aiutano dal secondo punto di vista. E in fondo, ho sempre avuto un debole per le scrivanie disordinate.

Take Me Into Your Skin - Trentemøller

Moan (vocal version) - Trentemøller featuring Ane Trolle

Il problema è che quest’attitudine allo scompiglio ordinato e intenzionale è in mano all’equivalente sonoro di un grafomane, di quelli che quando vanno in bagno strappano la carta igienica e ci scrivono sopra un migliaio di parole che forse non rileggeranno mai. Figuriamoci noi. Nel disco pertanto si viene sommersi da blocchi di note di pezzi di carta bianca con macchie d’inchiostro sbavato sopra, descrizioni particolareggiate, haiku, flussi di coscienza, ricette di cucina e inevitabili lettere d’amore non corrisposto. Con una pericolosa tendenza alla piangineria. Serve tempo e voglia per capire se tutto ciò sia interessante, ma pezzi dal romanticismo sbracato come la composizione iniziale Take Me Into Your Skin o la versione cantata da Ane Trolle di Moan aiutano dal secondo punto di vista. E in fondo, ho sempre avuto un debole per le scrivanie disordinate.

Take Me Into Your Skin - Trentemøller

Moan (vocal version) - Trentemøller featuring Ane Trolle

24.8.06

Come quando fuori ci sono quaranta gradi e dentro una commessa prepara una vetrina con maglioni e maniche lunghe

Max Richter è uno dei miei compositori elettroacustici (o postclassici chedirsivoglia) di piagnoforte che preferisco. Il nuovo Songs From Before è inferiore ai precedenti, ma alla fine su di me prevale sempre la maledizione della prima TGLuna.

23.8.06

When I come home, if I come home

Mentre rimando ancora il momento in cui inserirò qualche immagine del viaggio in Portogallo sul flickr, colgo l’occasione per – ehm – ringraziare la donna che ha suggerito nuove accezioni della parola guida, finora mai prese in considerazione. Abigail, leggiadra fanciulla impegnata sempre a dare consigli non necessari, ti dedico una canzone per scusarmi di tutti i giusti epiteti che ti sei beccata per dodici giorni.

Mentre rimando ancora il momento in cui inserirò qualche immagine del viaggio in Portogallo sul flickr, colgo l’occasione per – ehm – ringraziare la donna che ha suggerito nuove accezioni della parola guida, finora mai prese in considerazione. Abigail, leggiadra fanciulla impegnata sempre a dare consigli non necessari, ti dedico una canzone per scusarmi di tutti i giusti epiteti che ti sei beccata per dodici giorni.Abigail Belle of Kilronan - The Magnetic Fields

(ringrazio delio per il supporto sonoro, senza il quale Abigail si sarebbe beccata questa cover di Bee Line)

22.8.06

dopo che ti sei fatto un set di carl craig alle tre del pomeriggio come cazzo fai a tornartene il lunedì sul posto di lavoro davanti al pc senza prendere in seria considerazione l’ipotesi di fare il tuo ingresso nel magico mondo del serial killing?

E anche “esco e inizio a girare in lungo e in largo per salvare un gattino che stanno scuoiando da qualche parte. mi giungono i suoi lamenti ma non capisco da dove. quando giungo nei dintorni del palco principale mi accorgo che erano soltanto echi del concerto dei radiohead[...]”. E l’amore per DJ Shadow, la gara tra i ciuffi (must dell'anno per il selezionatore alla moda?), il concerto dei Ministry e tanto altro.

Con il consueto e apprezzato stile, Scum racconta l’invidiabile Pukkelpop che avrei visto anch’io.

21.8.06

18.8.06

Alive (after all)

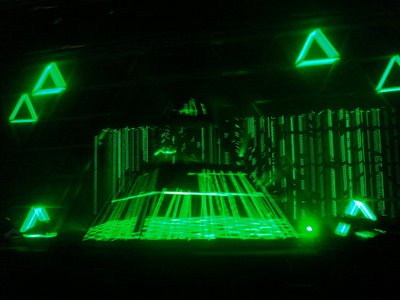

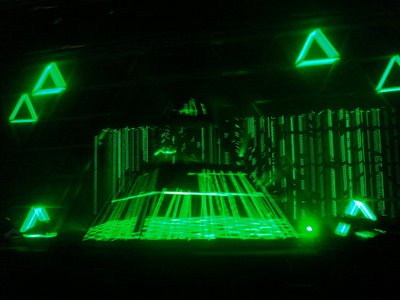

Un sipario nero grande quanto il palco. Chiuso. Le due enormi strutture ad alveare ripiene di gas multicolorabili sono sul palco almeno dal pomeriggio. Forse stanno montando la piramide, più probabilmente è tutto pronto da dieci minuti e là dietro se la ridono per come da sempre la migliore suspence è figlia del nulla mischiato col niente. Penso questo ogni volta che il sipario viene scostato un po’ per vedere dall’altra parte. A ogni segnale la folla si eccita. A distrarla soltanto la prospettiva di un passo in avanti o la necessità di difendere la posizione. Spengono i due maxischermi, o forse i maxischermi inquadrano il sipario nero. Il niente, o forse il nulla. Decido che questo concerto è già bellissimo e affido il compito di osservare in maniera distaccata alla parte destra del mio corpo, mentre la parte sinistra si consegnerà spontaneamente alla scienza quando tutto questo sarà finito. Le cinque note di Incontri Ravvicinati del Terzo Tipo rintoccano, poi ancora il nulla. Rido perché suona come una precisazione: sì, sì, siamo i robot, ma non dimenticate che siamo anche alieni. Scoccia un po’ che si sappia già molto di quello che sta per arrivare, ma il pensiero è scacciato dall’apertura del sipario. Solo qualche riflettore bianco spezza il nero uniforme per illuminare i due robot.

Robot, umano, robot, umano. Il pensierino che percorrerà i prossimi minuti, immagino. Magari invece all’epoca avessero fatto un live con dei figuranti addobbati da personaggi di Matsumoto. L’incipit è bianco e nero col palco quasi ancora spento, freddo come una carezza sulla lamiera. Robot rock che non decolla, imprigionato in una staticità iterativa. Oh sì, che non si libera: Technologic spara spie rosse dappertutto, ma è moscia e suonata su troppe ritmiche diverse così da risultare eccesivamente lunga. Television continua sullo stesso filone: davvero troppo e ancora il palco dorme sullo sfondo.

Poi, improvvisa, comincia la festa. Come con un bit sbagliato che sfugge a un controllo di parità, parte il primo pezzo di Discovery, Crescendolls, e immagino un’enorme scritta TILT lampeggiare sulle nostre teste. Il pubblico si unisce al coro di ehi-oh e sembra di stare a una festaccia latina con le Coconuts che ballano intorno a Kid Creole. Se volessimo seguire i Daft nel pensierino robot\umano, diremmo che la disco e il divertimento aprono la strada verso l’umano e che la mutazione è indicata dal nome della band trasformata da aliena in umana. So’ tutte fregnacce, ci manca solo che vi dico che la cover daft sirtaki di Smalltown Boy all’interno di Too Long suggerisce una possibile connotazione sessuale alla liberazione dei due robot. Quello che conta è che il palco inizia a svegliarsi e sono preso da quello che succede lì, più che da pensieri oziosi come:

1) Stanno suonando in Portogallo perché quello che si chiama de Homem-Christo doveva venire a trovare i parenti?

2) Con quei caschi e quei guanti si riescono a mangiare i babaluci\caracois?

3) Non è che Bangalter indossa il casco di de Homem-Christo, e viceversa?

Al quinto pezzo ho la conferma che lo spettacolo segue una partitura rigida, dettata forse anche dall’elemento luminarie: i Daft Punk non hanno alle spalle un generatore random di frattali o un dvd che manda immagini di repertorio e la necessità di tenere viva l’attenzione con un visivo studiato e legato ai pezzi si traduce in una struttura quasi totalmente fissa e uguale a quella dei concerti sentiti su internet, su cui i due ogni tanto cambiano qualcosa nell’uso di campionamenti ed effetti. Né concerto, né dj-set, sembra più una rappresentazione teatrale organizzata per gruppi di canzoni. Come tale i pezzi sono uniti tra loro e separati da pause che spezzano il ritmo.

Quando dai vapori contenuti di Steam Machine fuoriesce il basso di Around The World scatta il primo momento apoteosi. Sì, va bene, eravate esaltati prima, ma ora si illumina tutto (evidenziando anche una parte rotta nello schermo della piramide, ahi ahi ahi) e dovreste vedere le vostre facce. Potente e di massa, vocalizzata dall’incrocio con Harder, Better, Faster, Stronger è un momento di esaltazione collettiva, di quelli con la gente che ti urla nelle orecchie e sorride pensando che dopo andrebbe bene anche una cinquantina di anni di vita vegetativa. Il palco al massimo del suo splendore poi è una figata spaziale, sembra la sovrapposizione di tutti i palchi della storia dei Kraftwerk che dopo aver studiato all’Actor’s Studio recita nel miglior film d’azione degli ultimi vent’anni.

Too Long di nuovo precede un momento notturno a base di Face To Face sul vocoder filtrato di HBFS e della coda di Short Circuit. Le luminarie si fanno così languide che spero in “quella canzone”. Invece un rintocco annuncia le trombette della seconda apoteosi. One More Time: davanti al palco le persone ormai sono distribuite su due strati in altezza. Quando Aerodynamic diventa il suo assolo trasumano: è il miglior concerto di Steve fottuto Vai della mia vita. Le persone cominciano a ruotare nell’aria, un enorme pallone gonfiabile di Denver con chitarra si innalza, il palco si produce in un head-banging forsennato. Metallo, ancora, dopo tutto. Mentre tutti urliamo “Music’s got me feeling so free” il massimo incomune moltiplicatore delle scrivanie da adolescenti di tutti i presenti scarica su di noi una pioggia di quarantacinque giri, giornali, disegni, libri, lettere d’amore, gadget, fotografie, magliette, denti da latte, libretti di giustificazione, puntine, incubi, sogni, silenzi e parole. “Music’s got me feeling so free”: liberi, prima ancora che umani. Ora potete tutto, anche utilizzare per l’ennesima volta un campionamento da Technologic.

E poi la vita, la mia vita violenta. Il primo momento della vita per i Daft Punk è monocromo di fosfori verdi e rosso di fuochi infernali. Un parto per forcipe e carta vetrata in cui il passato Rolling and scratching si alterna al presente di The Brainwasher, per diventare Alive. L’embrione della scuola massimalista francese, scongelato e portato in vita a forza di scariche elettriche. Durr durr durissimo. Su questa sezione si innesta una chiattissima versione di Da Funk con tanto di improvvisazione scassa amplificatori affiancata ai campionamenti di Daftendirekt e Funk Ad.

Il finale è affidato a Superheroes e al suo amore nell’aria su cui nasce l’ovvia Human After All. Per la prima volta dall’inizio del concerto si passa dalla luce all’immagine: sulla piramide si susseguono occhi, labbra, rughe, sorrisi, baci. Milioni di watt illumino-acustici si scaricano sul pubblico saltellante all’unisono. We’re human, appunto, after all chiude la voce sintetica, o almeno ce ne siamo convinti.

Li applaudiamo per diversi minuti e i due per la prima volta degnano di attenzione il pubblico, ringraziando a gesti. Ogni richiesta di bis è vana, lo spettacolo è quello, né un bit in più né una cellula di epidermide in meno. L’attuale tour dei Daft Punk è insomma un grande spettacolo, non privo di imperfezioni, e comunque un evento, anche per come due persone sostanzialmente immobili su una piramide riescano a magnetizzare, manipolare e divertire decine di migliaia di persone essenzialmente con suono, luce e poco altro. Mi accorgo solo in quel momento che per tutto il tempo i vicini di concerto erano miei concittadini. Mi accorgo solo in quel momento che molti dei ragazzi intorno avevano una decina di anni quand’è uscito Homework. Mi accorgo poi che tutti parlano e raccontano e ascoltano. Mentre vaghiamo confusi alla ricerca di un taxi, penso però che ho ancora un motivo per sognare un altro live dei Daft Punk.

Harder Better Faster Stronger Around The World (live) - Daft Punk

Aerodynamic One More Time (live) - Daft Punk

Robot, umano, robot, umano. Il pensierino che percorrerà i prossimi minuti, immagino. Magari invece all’epoca avessero fatto un live con dei figuranti addobbati da personaggi di Matsumoto. L’incipit è bianco e nero col palco quasi ancora spento, freddo come una carezza sulla lamiera. Robot rock che non decolla, imprigionato in una staticità iterativa. Oh sì, che non si libera: Technologic spara spie rosse dappertutto, ma è moscia e suonata su troppe ritmiche diverse così da risultare eccesivamente lunga. Television continua sullo stesso filone: davvero troppo e ancora il palco dorme sullo sfondo.

Poi, improvvisa, comincia la festa. Come con un bit sbagliato che sfugge a un controllo di parità, parte il primo pezzo di Discovery, Crescendolls, e immagino un’enorme scritta TILT lampeggiare sulle nostre teste. Il pubblico si unisce al coro di ehi-oh e sembra di stare a una festaccia latina con le Coconuts che ballano intorno a Kid Creole. Se volessimo seguire i Daft nel pensierino robot\umano, diremmo che la disco e il divertimento aprono la strada verso l’umano e che la mutazione è indicata dal nome della band trasformata da aliena in umana. So’ tutte fregnacce, ci manca solo che vi dico che la cover daft sirtaki di Smalltown Boy all’interno di Too Long suggerisce una possibile connotazione sessuale alla liberazione dei due robot. Quello che conta è che il palco inizia a svegliarsi e sono preso da quello che succede lì, più che da pensieri oziosi come:

1) Stanno suonando in Portogallo perché quello che si chiama de Homem-Christo doveva venire a trovare i parenti?

2) Con quei caschi e quei guanti si riescono a mangiare i babaluci\caracois?

3) Non è che Bangalter indossa il casco di de Homem-Christo, e viceversa?

Al quinto pezzo ho la conferma che lo spettacolo segue una partitura rigida, dettata forse anche dall’elemento luminarie: i Daft Punk non hanno alle spalle un generatore random di frattali o un dvd che manda immagini di repertorio e la necessità di tenere viva l’attenzione con un visivo studiato e legato ai pezzi si traduce in una struttura quasi totalmente fissa e uguale a quella dei concerti sentiti su internet, su cui i due ogni tanto cambiano qualcosa nell’uso di campionamenti ed effetti. Né concerto, né dj-set, sembra più una rappresentazione teatrale organizzata per gruppi di canzoni. Come tale i pezzi sono uniti tra loro e separati da pause che spezzano il ritmo.

Quando dai vapori contenuti di Steam Machine fuoriesce il basso di Around The World scatta il primo momento apoteosi. Sì, va bene, eravate esaltati prima, ma ora si illumina tutto (evidenziando anche una parte rotta nello schermo della piramide, ahi ahi ahi) e dovreste vedere le vostre facce. Potente e di massa, vocalizzata dall’incrocio con Harder, Better, Faster, Stronger è un momento di esaltazione collettiva, di quelli con la gente che ti urla nelle orecchie e sorride pensando che dopo andrebbe bene anche una cinquantina di anni di vita vegetativa. Il palco al massimo del suo splendore poi è una figata spaziale, sembra la sovrapposizione di tutti i palchi della storia dei Kraftwerk che dopo aver studiato all’Actor’s Studio recita nel miglior film d’azione degli ultimi vent’anni.

Too Long di nuovo precede un momento notturno a base di Face To Face sul vocoder filtrato di HBFS e della coda di Short Circuit. Le luminarie si fanno così languide che spero in “quella canzone”. Invece un rintocco annuncia le trombette della seconda apoteosi. One More Time: davanti al palco le persone ormai sono distribuite su due strati in altezza. Quando Aerodynamic diventa il suo assolo trasumano: è il miglior concerto di Steve fottuto Vai della mia vita. Le persone cominciano a ruotare nell’aria, un enorme pallone gonfiabile di Denver con chitarra si innalza, il palco si produce in un head-banging forsennato. Metallo, ancora, dopo tutto. Mentre tutti urliamo “Music’s got me feeling so free” il massimo incomune moltiplicatore delle scrivanie da adolescenti di tutti i presenti scarica su di noi una pioggia di quarantacinque giri, giornali, disegni, libri, lettere d’amore, gadget, fotografie, magliette, denti da latte, libretti di giustificazione, puntine, incubi, sogni, silenzi e parole. “Music’s got me feeling so free”: liberi, prima ancora che umani. Ora potete tutto, anche utilizzare per l’ennesima volta un campionamento da Technologic.

E poi la vita, la mia vita violenta. Il primo momento della vita per i Daft Punk è monocromo di fosfori verdi e rosso di fuochi infernali. Un parto per forcipe e carta vetrata in cui il passato Rolling and scratching si alterna al presente di The Brainwasher, per diventare Alive. L’embrione della scuola massimalista francese, scongelato e portato in vita a forza di scariche elettriche. Durr durr durissimo. Su questa sezione si innesta una chiattissima versione di Da Funk con tanto di improvvisazione scassa amplificatori affiancata ai campionamenti di Daftendirekt e Funk Ad.

Il finale è affidato a Superheroes e al suo amore nell’aria su cui nasce l’ovvia Human After All. Per la prima volta dall’inizio del concerto si passa dalla luce all’immagine: sulla piramide si susseguono occhi, labbra, rughe, sorrisi, baci. Milioni di watt illumino-acustici si scaricano sul pubblico saltellante all’unisono. We’re human, appunto, after all chiude la voce sintetica, o almeno ce ne siamo convinti.

Li applaudiamo per diversi minuti e i due per la prima volta degnano di attenzione il pubblico, ringraziando a gesti. Ogni richiesta di bis è vana, lo spettacolo è quello, né un bit in più né una cellula di epidermide in meno. L’attuale tour dei Daft Punk è insomma un grande spettacolo, non privo di imperfezioni, e comunque un evento, anche per come due persone sostanzialmente immobili su una piramide riescano a magnetizzare, manipolare e divertire decine di migliaia di persone essenzialmente con suono, luce e poco altro. Mi accorgo solo in quel momento che per tutto il tempo i vicini di concerto erano miei concittadini. Mi accorgo solo in quel momento che molti dei ragazzi intorno avevano una decina di anni quand’è uscito Homework. Mi accorgo poi che tutti parlano e raccontano e ascoltano. Mentre vaghiamo confusi alla ricerca di un taxi, penso però che ho ancora un motivo per sognare un altro live dei Daft Punk.

Harder Better Faster Stronger Around The World (live) - Daft Punk

Aerodynamic One More Time (live) - Daft Punk

Hello, Emptying Room

Il concerto dei fantastici Whomadewho si svolge nel tendone in un’atmosfera irreale. C’è il pienone e non è un pienone casuale, ma mi guardo intorno e nelle prime file le persone si osservano tra di loro, cercando di capire chi per primo farà una mossa verso il main stage. È una continua occhiata al cellulare o all’orologio. Bisogna tenere conto che per questioni logistiche il cambio palco tra Madness e Daft Punk necessiterà del doppio del tempo rispetto agli altri e quindi non si potrà sfruttare l’effetto “vado a prendere una birra nella pausa” per chi è già lì. Stimiamo il tempo necessario per farsi largo tra decine di migliaia di persone e arrivare davanti al palco principale in circa trenta minuti. Speriamo che i fan dei Madness preferiscano Jimmy Cliff. Sono in preda alla paranoia e temo che a un certo punto il cantante degli Who Made Who cominci a indietreggiare con la faccia rivolta alla platea, per poi darsela a gambe utilizzando la chitarra come sfollagente. Venti minuti di concerto, ma decido di non guardare l’orologio. Conterò i pezzi. Quattro.

Sembra di stare in un film porno gay tedesco anni settanta. Hanno scelto l’abbigliamento da calciatori di una TBV qualcosa con delle tute azzurre aderentissime. Il batterista è vestito con una normale camicia bianca però: al mercato avevano solo due magliette? Partono salutando la stanza che si svuoterà. Si accarezzano tra di loro, uno è Zibì Boniek. Il suono è fichissimo, bassi rotondi e tutto il resto aguzzo. Non so se c’entrino i Daft Punk, ma il carattere sessuale del tutto è quello della tensione pre-orgasmica. Il pubblico gradisce e tanto, loro si guardano tra lo stupito e l’atteso. In falsetto pensiamo a ciò che è fuori dalla porta, dietro l’angolo, e subito dopo Space For Rent viene allungata e ripartita in frenate e accelerazioni. Poi diventiamo pupazzi gialli, mentre Zibì usa una lattina di Super Bock per fare slide sulla chitarra. I pezzi cominciano a mischiarsi, è ora di uscire e io continuo a volerne un altro po’. Indietreggiamo rivolti verso il palco e spezzo il loop resto/non resto quando zompa fuori la tarantella Satisfaction. Al colmo del petting reciproco Zibì e socio la orlano prima da ballo per gli anziani per la festa della Santa e poi da disco-fine-del-mondo. Scappiamo. Mezz’ora dopo lì dentro per i Buraka Som Sistema sarebbe stato il vuoto pneumatico.

Hello, Empty Room - Whomadewho

Satisfaction (live) - Whomadewho

Sembra di stare in un film porno gay tedesco anni settanta. Hanno scelto l’abbigliamento da calciatori di una TBV qualcosa con delle tute azzurre aderentissime. Il batterista è vestito con una normale camicia bianca però: al mercato avevano solo due magliette? Partono salutando la stanza che si svuoterà. Si accarezzano tra di loro, uno è Zibì Boniek. Il suono è fichissimo, bassi rotondi e tutto il resto aguzzo. Non so se c’entrino i Daft Punk, ma il carattere sessuale del tutto è quello della tensione pre-orgasmica. Il pubblico gradisce e tanto, loro si guardano tra lo stupito e l’atteso. In falsetto pensiamo a ciò che è fuori dalla porta, dietro l’angolo, e subito dopo Space For Rent viene allungata e ripartita in frenate e accelerazioni. Poi diventiamo pupazzi gialli, mentre Zibì usa una lattina di Super Bock per fare slide sulla chitarra. I pezzi cominciano a mischiarsi, è ora di uscire e io continuo a volerne un altro po’. Indietreggiamo rivolti verso il palco e spezzo il loop resto/non resto quando zompa fuori la tarantella Satisfaction. Al colmo del petting reciproco Zibì e socio la orlano prima da ballo per gli anziani per la festa della Santa e poi da disco-fine-del-mondo. Scappiamo. Mezz’ora dopo lì dentro per i Buraka Som Sistema sarebbe stato il vuoto pneumatico.

Hello, Empty Room - Whomadewho

Satisfaction (live) - Whomadewho

17.8.06

And I Was A Boy From Portugal

Una breve ricognizione pre-partenza su internet aveva decretato ai portoghesi Loto una minima attenzione preventiva. Dai pochi ascolti erano sembrati un tranquillo gruppo elettropop con cui iniziare, senza troppe pretese, l’esperienza del Sudoeste. L’evolversi degli eventi li ha invece tramutati in una provvidenziale boccata d’ossigeno, anche perché lungi dal limitarsi ai pedissequi cliché anni Ottanta, dal vivo i Loto si sono mantenuti in equilibrio tra Madchester e il punk-funk più canzonettaro. Sono strani a vedersi i Loto, perché mentre tre componenti indossano una sorta di uniforme fatta in casa (maglietta nera con ologramma cangiante di equalizzatore di tela attaccato con lo sputo), il bassista è vestito con gli abiti di tutti i giorni e il chitarrista, come anticipato, sembra un chitarrista hard rock in visita a un topless bar texano. Scopriremo in seguito che le magliette nere indicano i componenti ufficiali del gruppo.

Scopriremo in seguito anche che nell’occasione i Loto presentano gran parte del nuovo disco, Beat Riot, al quale si deve anche la piega dei pezzi vecchi. Col playback che spesso non parte, i Loto prendono poco alla volta. L’impressione è che un po’ rincorrano le mode: nati brit, passati per l’elettropop e ora col cantante quasi sempre in posa alla Ciccio Murphy mentre sullo sfondo anti-stilosi visual pixelati accompagnano appendici di sintetizzatore raveggianti. Ma il cantante è un minimo autoironico, il chitarrista raccoglie l’entusiasmo della claque di amici al mio fianco e il concerto sembra montare bene.

Tutto fino agli ultimi due pezzi, che da quelle parti dovrebbero essere abbastanza conosciuti. Celebration (Celebrate Baby!) con andatura da remix, discov-ocod-erye e gustosi tastierismi screamadelici scatena i cori e si balla con piacere. La finale Back To Discos poi nella sua acefalica autoironia frulla al doppio della velocità dell’originale in tamarra cassa dritta gli ultimi trent’anni di dance attraverso primal-piano-forti, italo synth, bass-line anniottanta, rave sirene e non contenta quando arriva all’intermezzo con falsetto e pianoforte fa saltare tutto in aria sovrapponendo il campionamento degli Abba di Hung up mentre la gente urla impazzita, il cantante sale sulla transenna davanti a me, da dietro lo tirano, cerco di trattenerlo per non farlo rovinare su di me, la sua panza sudata mi soffoca, back to discos, non respiro, parapapparapààà, gimme gimme gimme my back to discos, i’m tired of waiting on you. A che serve il respiro, spettacolo.

Celebration (Celebrate Baby!) - Loto

Back To Discos - Loto

Scopriremo in seguito anche che nell’occasione i Loto presentano gran parte del nuovo disco, Beat Riot, al quale si deve anche la piega dei pezzi vecchi. Col playback che spesso non parte, i Loto prendono poco alla volta. L’impressione è che un po’ rincorrano le mode: nati brit, passati per l’elettropop e ora col cantante quasi sempre in posa alla Ciccio Murphy mentre sullo sfondo anti-stilosi visual pixelati accompagnano appendici di sintetizzatore raveggianti. Ma il cantante è un minimo autoironico, il chitarrista raccoglie l’entusiasmo della claque di amici al mio fianco e il concerto sembra montare bene.

Tutto fino agli ultimi due pezzi, che da quelle parti dovrebbero essere abbastanza conosciuti. Celebration (Celebrate Baby!) con andatura da remix, discov-ocod-erye e gustosi tastierismi screamadelici scatena i cori e si balla con piacere. La finale Back To Discos poi nella sua acefalica autoironia frulla al doppio della velocità dell’originale in tamarra cassa dritta gli ultimi trent’anni di dance attraverso primal-piano-forti, italo synth, bass-line anniottanta, rave sirene e non contenta quando arriva all’intermezzo con falsetto e pianoforte fa saltare tutto in aria sovrapponendo il campionamento degli Abba di Hung up mentre la gente urla impazzita, il cantante sale sulla transenna davanti a me, da dietro lo tirano, cerco di trattenerlo per non farlo rovinare su di me, la sua panza sudata mi soffoca, back to discos, non respiro, parapapparapààà, gimme gimme gimme my back to discos, i’m tired of waiting on you. A che serve il respiro, spettacolo.

Celebration (Celebrate Baby!) - Loto

Back To Discos - Loto

Ho un coordinatore dei new media / ma il suo nome non è Jedediah

Interrompiamo solo per un attimo la serie sul racconto del Sudoeste per un’ultimora. È triste che una band che ha dovuto molto all’internet buzz come i Decemberists, sia nelle mani di gente che crede che una divisione new media serva a mandare messaggi precotti e totalmente privi dello spirito dei suddetti nuovi media. È parte del gioco, lo so, e Ashley esegue soltanto degli ordini come l’ultimo dei legionari di Colin, ma a me queste cose fanno senso e ho paura di collegarmi al sito dei Decemberists e scoprire che i disegnini di Carson Ellis sono stati sostituiti con brutte animazioni in flash. Così old new media.

PS: la tizia mi dice via mail che gli artisti ritengono che sia troppo presto parlare bene di loro. Pitchfork che si vanta di possedere il promo e quasi intitola il pezzo "Gnè gnè gnè" invece è ben accetto

PS: la tizia mi dice via mail che gli artisti ritengono che sia troppo presto parlare bene di loro. Pitchfork che si vanta di possedere il promo e quasi intitola il pezzo "Gnè gnè gnè" invece è ben accetto

16.8.06

Alla fiera del Sudoeste, per due soldi, due robottini il qui presente aspettò

Fin dall’arrivo a Zambujeira il Sudoeste ci suggerisce di dimenticarci di Benicassim. Se non fosse per l’enorme quantità di orrendi braccialetti blu di plastica lucida, festival e paesino sembrerebbero due fidanzati imbronciati che non si rivolgono sguardo e parola se non per dire “Ehi, sai, l’ultimo autobus per i concerti è alle 18.30. Oh, sono le 18.15? Scuuuuusa”. Tanto più che i molti che desiderano ripartire la mattina dopo, come noi per esempio verso Porto, decidono di fare il biglietto del pullman tutti allo stesso momento nell’unica cartoleria del paesiello, alle 18.10. Visto che nella notte non ci saranno autobus per tornare indietro decidiamo di memorizzare la strada (partono vocalizzi stile Organ), ma quando ci accorgiamo che stiamo per espatriare incrociamo le dita sperando nella presenza di taxi che ci evitino l’autostop, che ci avrebbe sicuramente consegnato nelle grinfie di un gruppetto di fan di Skin. Io sarei partito con battute e imitazioni e avrei rischiato le mazzate (frase pronunciata in italiano anglo-falsettato).

Morale di metà favola: cinque ore di anticipo sull’orario rispetto al quale intendevamo presentarci. La fortuna è che il Sudoeste è anche una specie di festa di paese a metà tra la sagra del polpo di Mola di Bari e una fiera multinazional-solidale. Così sbolliamo la rabbia per il fatto che il biglietto giornaliero non si traduca in un orrendo braccialetto e che una volta dentro l’area concerti non potremo uscire, chessò, per fare una passeggiata nel polveroso deserto inneralentejano, sbolliamo la rabbia, dicevo, nel simpatico tendone esterno in stile festa delle medie della Kellog’s dove la distribuzione gratuita di scodelle di cereali e tetrapak di latte preconizza le ore successive in cui regrediremo fino a giocare in massa con due action-figure di robot a grandezza in-naturale.

Dentro, l’unico palco attivo passa dei trascurabili complessini rock autoctoni. Dopo un giro sulla ruota panoramica (davvero, mancava solo l’autoscontro e il punching ball, ché c’era anche il karaoke da qualche parte) e la raccolta di svariati inutili gadget siamo passati al censimento degli stand gastronomici: fermati di continuo da gente che ci proponeva assaggi, abbiamo posto l’attenzione su un fantastico tizio che arrostiva un maiale intero allo spiedo e su una rivendita di giganti churros ripieni (foto seguiranno anche sul flickr). Il mio sport preferito diventa la ricerca degli spettatori privi di braccialetto e vengo ripagato con la visione dei caratteri più disparati: dalla coppia di turisti tedeschi con carrozzina al seguito (ma in teoria non dovevano bloccarli all’ingresso? La carrozzina potrebbe essere tirata sul palco, per esempio, contro Skin) ai reduci dei bei tempi andati con pancetta alla Boy George, passando per gli inequivocabili fan dei Daft Punk, riconoscibili dall’assenza di elementi estetici distintivi.

Intorno alle otto parte la musica anche sugli altri palchi. Il palco reggae è esilarante, col suo bolso host di mezza età finto giamaicano di Cascais e con i gruppi che propongono scalette miste per accontentare un po’ tutti tra ska, rocksteady, dub e roots. Mi faccio prendere e comincio ad aggiungere una rassegna di luoghi comuni raga-verbali a quelli che sento cantare e vengo trascinato via per paura di risse mentre urlo riverberato “Reggaeton Zion, Reggaeton Zion” e “Legalize the tripa”. Il palco centrale vede all’opera il gruppo hip-hop portoghese Boss AC: niente di che, buoni alcuni passaggi, fino a quando intrecciano un rap e un fado, quasi a un passo dalla plasticosa sensazione Gotan Project, declinata da quelle parti da diverse compilation di fado lounge revisited.

Il tendone rock è ancora in mano a un’insostenibile patchanka e allora torniamo al palco principale, dove il brasiliano Marcelo D2 è impegnato con un socio in una sessione di beatbox del tipo genere musicale / ritmo in cui incastonano Seven Nation Army – giuro che il giorno dopo a Porto ho assistito al triste spettacolo in cui un italiano, per fare capire alla gente che gli cammina accanto che è italiano, canticchia il po-po-po-po-po fissando i passanti negli occhi in cerca di assenso. Marcelo D2 sul palco è circondato da una moltitudine di persone che svia l’hip hop sulla samba, sulla bossa nova, sull’electro e sull’inevitabile baile-funk, per il quale si ringrazia una sgallettata sosia della tizia dei Black Eyed Peas: almeno in questo caso il colpo riesce, non sembra che l’eclettismo serva a sviare dalla povertà di scrittura e la gente muove il popozuda persino nella fila ai bagni chimici.

Nel tendone intanto i messicani Los de Abajo si presentano mascherati e inscenano i prodromi di un irritante miscuglio di retorica politicoguerrigliera, festa mariachi ed elettronica subsonica. L’entusiasmo con cui vengono accolti è sensibile, ma all’arrivo di una canzone su Zapata che invita festaiolamente alla benevola sospensione del giudizio, continuo a ripetermi mentalmente le parole filtrate di Daftendirekt per convincermi della mia resistenza a tutto ciò. Siccome il tendone non vaporizza l’acqua come l’anno scorso a Benicassim, usciamo per un attimo per una boccata d’aria e invece veniamo investiti da piagnistei molesti. Dev’essere Skin che si è accorta della crescita di un capello sulla sua testa, suo equivalente rough di quando mi si spezza un’unghia. La visione mentale di un bassista rasta che per riprendersi dal rincoglionimento della cantante del suo gruppo decide di duettare con Jovanotti mi consiglia l’interruzione del mio mash-up vocale Skin meets Pino Daniele meets Cugini di Campagna. È quasi ora di sentire musica più affine ai nostri gusti e nel tendone un giovane dj mescola davanti al palco vinili minimali, ma così minimali che si sente più la prova degli strumenti dietro di lui che Trentemoller. A tal proposito, mi ha sempre colpito lo scarto tra quello che strimpellano i roadie quando accordano le chitarre e quello che dopo sarà suonato sul palco. Peccato che quello vestito da camionista terzo classificato al campionato di braccio di ferro interreggionale che imbraccia la chitarra gigante memorabilia dei Kiss sia proprio il chitarrista della successiva band, guardacaso un po’ electro, un po’ indie e un po’ nerd.(…continua…)

Morale di metà favola: cinque ore di anticipo sull’orario rispetto al quale intendevamo presentarci. La fortuna è che il Sudoeste è anche una specie di festa di paese a metà tra la sagra del polpo di Mola di Bari e una fiera multinazional-solidale. Così sbolliamo la rabbia per il fatto che il biglietto giornaliero non si traduca in un orrendo braccialetto e che una volta dentro l’area concerti non potremo uscire, chessò, per fare una passeggiata nel polveroso deserto inneralentejano, sbolliamo la rabbia, dicevo, nel simpatico tendone esterno in stile festa delle medie della Kellog’s dove la distribuzione gratuita di scodelle di cereali e tetrapak di latte preconizza le ore successive in cui regrediremo fino a giocare in massa con due action-figure di robot a grandezza in-naturale.

Dentro, l’unico palco attivo passa dei trascurabili complessini rock autoctoni. Dopo un giro sulla ruota panoramica (davvero, mancava solo l’autoscontro e il punching ball, ché c’era anche il karaoke da qualche parte) e la raccolta di svariati inutili gadget siamo passati al censimento degli stand gastronomici: fermati di continuo da gente che ci proponeva assaggi, abbiamo posto l’attenzione su un fantastico tizio che arrostiva un maiale intero allo spiedo e su una rivendita di giganti churros ripieni (foto seguiranno anche sul flickr). Il mio sport preferito diventa la ricerca degli spettatori privi di braccialetto e vengo ripagato con la visione dei caratteri più disparati: dalla coppia di turisti tedeschi con carrozzina al seguito (ma in teoria non dovevano bloccarli all’ingresso? La carrozzina potrebbe essere tirata sul palco, per esempio, contro Skin) ai reduci dei bei tempi andati con pancetta alla Boy George, passando per gli inequivocabili fan dei Daft Punk, riconoscibili dall’assenza di elementi estetici distintivi.

Intorno alle otto parte la musica anche sugli altri palchi. Il palco reggae è esilarante, col suo bolso host di mezza età finto giamaicano di Cascais e con i gruppi che propongono scalette miste per accontentare un po’ tutti tra ska, rocksteady, dub e roots. Mi faccio prendere e comincio ad aggiungere una rassegna di luoghi comuni raga-verbali a quelli che sento cantare e vengo trascinato via per paura di risse mentre urlo riverberato “Reggaeton Zion, Reggaeton Zion” e “Legalize the tripa”. Il palco centrale vede all’opera il gruppo hip-hop portoghese Boss AC: niente di che, buoni alcuni passaggi, fino a quando intrecciano un rap e un fado, quasi a un passo dalla plasticosa sensazione Gotan Project, declinata da quelle parti da diverse compilation di fado lounge revisited.

Il tendone rock è ancora in mano a un’insostenibile patchanka e allora torniamo al palco principale, dove il brasiliano Marcelo D2 è impegnato con un socio in una sessione di beatbox del tipo genere musicale / ritmo in cui incastonano Seven Nation Army – giuro che il giorno dopo a Porto ho assistito al triste spettacolo in cui un italiano, per fare capire alla gente che gli cammina accanto che è italiano, canticchia il po-po-po-po-po fissando i passanti negli occhi in cerca di assenso. Marcelo D2 sul palco è circondato da una moltitudine di persone che svia l’hip hop sulla samba, sulla bossa nova, sull’electro e sull’inevitabile baile-funk, per il quale si ringrazia una sgallettata sosia della tizia dei Black Eyed Peas: almeno in questo caso il colpo riesce, non sembra che l’eclettismo serva a sviare dalla povertà di scrittura e la gente muove il popozuda persino nella fila ai bagni chimici.

Nel tendone intanto i messicani Los de Abajo si presentano mascherati e inscenano i prodromi di un irritante miscuglio di retorica politicoguerrigliera, festa mariachi ed elettronica subsonica. L’entusiasmo con cui vengono accolti è sensibile, ma all’arrivo di una canzone su Zapata che invita festaiolamente alla benevola sospensione del giudizio, continuo a ripetermi mentalmente le parole filtrate di Daftendirekt per convincermi della mia resistenza a tutto ciò. Siccome il tendone non vaporizza l’acqua come l’anno scorso a Benicassim, usciamo per un attimo per una boccata d’aria e invece veniamo investiti da piagnistei molesti. Dev’essere Skin che si è accorta della crescita di un capello sulla sua testa, suo equivalente rough di quando mi si spezza un’unghia. La visione mentale di un bassista rasta che per riprendersi dal rincoglionimento della cantante del suo gruppo decide di duettare con Jovanotti mi consiglia l’interruzione del mio mash-up vocale Skin meets Pino Daniele meets Cugini di Campagna. È quasi ora di sentire musica più affine ai nostri gusti e nel tendone un giovane dj mescola davanti al palco vinili minimali, ma così minimali che si sente più la prova degli strumenti dietro di lui che Trentemoller. A tal proposito, mi ha sempre colpito lo scarto tra quello che strimpellano i roadie quando accordano le chitarre e quello che dopo sarà suonato sul palco. Peccato che quello vestito da camionista terzo classificato al campionato di braccio di ferro interreggionale che imbraccia la chitarra gigante memorabilia dei Kiss sia proprio il chitarrista della successiva band, guardacaso un po’ electro, un po’ indie e un po’ nerd.(…continua…)

Ohmygod, it’s the funky shit

Interrompiamo solo per un attimo la serie sul racconto del Sudoeste per un’ultimora. Funky Meloy, cos’è, humour bianco/nero su tematica perfetto/imperfetto, già/mai sentito? Ti sembra costumato fare quei suoni con la gavetta? Vuoi farmi fare sogni sporchi numero due su di te che inviti il tenente Ciccio Murphy a vedere la tua collezione di baionette?

The Perfect Crime #2 – The Decemberists (mp3 IMMEDIATELY removed as requested from Ashley, coordinator of new media @ Capitol Records)

The Perfect Crime #2 – The Decemberists (mp3 IMMEDIATELY removed as requested from Ashley, coordinator of new media @ Capitol Records)

14.8.06

Un tranquillo venerdì di oceano, uncinetto e lumachine

Zambujeira do Mar è un piccolo paese sull’oceano dominato essenzialmente da due categorie: surfisti e matrone di mezz’età che affittano loro appartamenti che hanno il profumo delle case al mare delle vecchie zie. Ci si scordi insomma l’immaginario maledetto cinematografico, ché qui gli spericolati, invero con una tendenza all’aspetto post-fricchettone fatto di magrezza e dreadlock più che di muscoli e chioma fluente, si addormentano sotto copriletti fiorati di vezzosi pizzi e merletti. A contrastare il lavoro di diritto e di rovescio delle bianche tende e dei centrini resta solo un poster col gesto a corna mignolo-pollice, hang loose brother!, appeso come un ritratto di famiglia con due chiodi, due stringhe e una cornice di legno povero.

Per quattro giorni però Zambujeira diventa anche sede dell’eterogenea accolita, per lo più portoghese, che frequenta il Festival do Sudoeste. Il primo sentore di come un paesino per surfisti, concerti di Goldfrapp e Daft Punk e un palco reggae possano attrarre un miscuglio indefinibile lo abbiamo ad Aljezur, piccola località tra Algarve e Alentejo dove eseguiamo lo scambio tra gli expressos presso una stazione degli autobus popolata in egual misura dai suddetti festivalieri e da rigorose coppie di silenti anziani. Se sei un uomo devi indossare un cappello anche se fuori ci sono trentasei gradi. Gli anziani hanno il sorriso negli occhi e secondo me pensano che quegli adolescenti (ancora) rasta hanno molto più caldo sulla testa di loro.

Arriviamo a Zambujeira senza aver prenotato niente (non si può prenotare da internet e farlo via telefono è quasi impossibile, specie se si sbaglia prefisso e si effettuano le chiamate in Lussemburgo) e senza la via di fuga del campeggio, non compreso nel biglietto giornaliero e peraltro talmente pieno che gli ultimi arrivati hanno posizionato la tenda senza riparo dal sole. Arriviamo a Zambujeira nel tardo pomeriggio del secondo giorno di festival e impieghiamo meno di cinque minuti per capire che la situazione alloggio è critica. La signora dell’ufficio turistico ci scoraggia dicendo che non è rimasto niente, iniziamo il pellegrinaggio delle pensão e soltanto la magnanima Dona Maria Fernanda della Mar-e-Sol prende a cuore la nostra causa, promettendoci un quarto se la giornalista che aveva prenotato e non confermato non fosse arrivata. Passiamo alla ricerca di quartos nelle case e ogni signora si premura di indirizzarci a una sua amica che regolarmente ha terminato le camere. Dai balconi i ragazzi stendono gli asciugamani e i costumi, i bar sono affollati e l’ufficio turistico dove abbiamo lasciato i bagagli sta per chiudere. Poi voltiamo l’angolo e la scontrosa e gentile signora del negozio di surf e pesca ci salva, evitandoci l’umido adiaccio notturno. Peggio di noi solo la fantozziana coppia che troveremo il giorno dopo davanti al negozio: non sapevano che in quel posto sperduto si stava tenendo un festival musicale.

Trovata la sistemazione, ci guardiamo intorno. Il posto è scevro da ogni minimo indie-fighettismo, semmai gli si può imputare un afrore a metà tra il balneare ed Arezzo Wave. Tre passi e siamo di fronte alla visione mozzafiato del golfo di Zambujeira, scogliere grigio-nero-verdi alte decine di metri, spiaggia sterminata conscia dell’essere succube della marea, oceano imbronciato illuminato da sole calante. Scendiamo vestiti alla costa, giusto per qualche foto e per bagnare i piedi nell’acqua freddissima, così fredda e ondosa che il giorno dopo passerò il tempo a buttarmi contro i cavalloni come non facevo da quando avevo quattordici anni. Tornando indietro sento un accento palermitano e noto che la metà del gruppetto porta ancora il braccialetto di Benicassim dell’anno scorso. Ed è strano perché sembra che in giro non ci siano altri stranieri: nessun inglese, nessun tedesco, nessun italiano, qualche spagnolo e qualche francese. Mentre i palermitani cazzeggiano, risaliamo al viale principale e, per tutti i fossili, Denver! Giusto il tempo di riprendermi con qualche pizzicotto e ci troviamo davanti a birra e babaluci, manco fossimo al Festino di Santa Rosolia. I babaluci, ovvero le lumache piccole e bianche saltate con olio, aglio, prezzemolo e pepe, qui si chiamano caracois, quasi come me. Tutti corrono via dal paese ed escono fuori gli abitanti del luogo, quiete famigliole abitanti paciose villette minimali e feng-shui-ficate poco lontano dal viale principale. Verso le undici il posto è serenamente spettrale e gli unici suoni provengono dal mercatino fastidiosamente etnico dove lo stand degli indios pompa Around The World a volume eccessivo. Andiamo a letto presto, riservando le energie per il campale giorno successivo.

(si ringrazia play-m per la prima e la quarta foto)

Per quattro giorni però Zambujeira diventa anche sede dell’eterogenea accolita, per lo più portoghese, che frequenta il Festival do Sudoeste. Il primo sentore di come un paesino per surfisti, concerti di Goldfrapp e Daft Punk e un palco reggae possano attrarre un miscuglio indefinibile lo abbiamo ad Aljezur, piccola località tra Algarve e Alentejo dove eseguiamo lo scambio tra gli expressos presso una stazione degli autobus popolata in egual misura dai suddetti festivalieri e da rigorose coppie di silenti anziani. Se sei un uomo devi indossare un cappello anche se fuori ci sono trentasei gradi. Gli anziani hanno il sorriso negli occhi e secondo me pensano che quegli adolescenti (ancora) rasta hanno molto più caldo sulla testa di loro.

Arriviamo a Zambujeira senza aver prenotato niente (non si può prenotare da internet e farlo via telefono è quasi impossibile, specie se si sbaglia prefisso e si effettuano le chiamate in Lussemburgo) e senza la via di fuga del campeggio, non compreso nel biglietto giornaliero e peraltro talmente pieno che gli ultimi arrivati hanno posizionato la tenda senza riparo dal sole. Arriviamo a Zambujeira nel tardo pomeriggio del secondo giorno di festival e impieghiamo meno di cinque minuti per capire che la situazione alloggio è critica. La signora dell’ufficio turistico ci scoraggia dicendo che non è rimasto niente, iniziamo il pellegrinaggio delle pensão e soltanto la magnanima Dona Maria Fernanda della Mar-e-Sol prende a cuore la nostra causa, promettendoci un quarto se la giornalista che aveva prenotato e non confermato non fosse arrivata. Passiamo alla ricerca di quartos nelle case e ogni signora si premura di indirizzarci a una sua amica che regolarmente ha terminato le camere. Dai balconi i ragazzi stendono gli asciugamani e i costumi, i bar sono affollati e l’ufficio turistico dove abbiamo lasciato i bagagli sta per chiudere. Poi voltiamo l’angolo e la scontrosa e gentile signora del negozio di surf e pesca ci salva, evitandoci l’umido adiaccio notturno. Peggio di noi solo la fantozziana coppia che troveremo il giorno dopo davanti al negozio: non sapevano che in quel posto sperduto si stava tenendo un festival musicale.

Trovata la sistemazione, ci guardiamo intorno. Il posto è scevro da ogni minimo indie-fighettismo, semmai gli si può imputare un afrore a metà tra il balneare ed Arezzo Wave. Tre passi e siamo di fronte alla visione mozzafiato del golfo di Zambujeira, scogliere grigio-nero-verdi alte decine di metri, spiaggia sterminata conscia dell’essere succube della marea, oceano imbronciato illuminato da sole calante. Scendiamo vestiti alla costa, giusto per qualche foto e per bagnare i piedi nell’acqua freddissima, così fredda e ondosa che il giorno dopo passerò il tempo a buttarmi contro i cavalloni come non facevo da quando avevo quattordici anni. Tornando indietro sento un accento palermitano e noto che la metà del gruppetto porta ancora il braccialetto di Benicassim dell’anno scorso. Ed è strano perché sembra che in giro non ci siano altri stranieri: nessun inglese, nessun tedesco, nessun italiano, qualche spagnolo e qualche francese. Mentre i palermitani cazzeggiano, risaliamo al viale principale e, per tutti i fossili, Denver! Giusto il tempo di riprendermi con qualche pizzicotto e ci troviamo davanti a birra e babaluci, manco fossimo al Festino di Santa Rosolia. I babaluci, ovvero le lumache piccole e bianche saltate con olio, aglio, prezzemolo e pepe, qui si chiamano caracois, quasi come me. Tutti corrono via dal paese ed escono fuori gli abitanti del luogo, quiete famigliole abitanti paciose villette minimali e feng-shui-ficate poco lontano dal viale principale. Verso le undici il posto è serenamente spettrale e gli unici suoni provengono dal mercatino fastidiosamente etnico dove lo stand degli indios pompa Around The World a volume eccessivo. Andiamo a letto presto, riservando le energie per il campale giorno successivo.

(si ringrazia play-m per la prima e la quarta foto)

Iscriviti a:

Post (Atom)